Ein Wort, das sich in den letzten Jahren wie ein roter Faden durch die Vorstandsvorlagen zieht, ist “Komplexität”. Digitalisierung ist derzeit sozusagen das Masterpiece der Komplexität. Nahezu jedes vorangegangene Thema wird hier noch einmal eingebracht oder hinten angehängt. Dazu kommen dann fast täglich neue Themen und alles muss „ganzheitlich“, „vollständig“ und „im Zusammenhang“ betrachtet werden. Nur, wie man das macht, da scheiden sich dann die Geister.

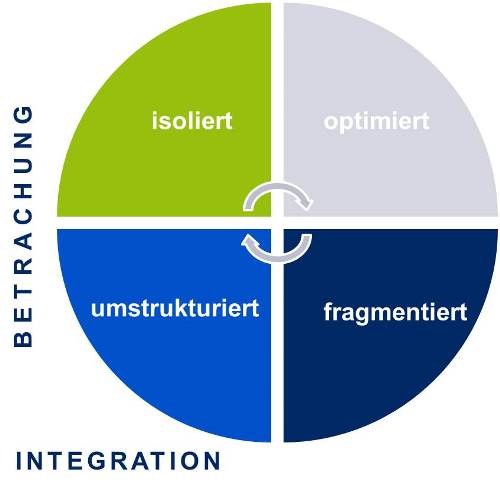

Die einen starten mit grundlegenden Überlegungen, meist sehr abstrakt und top-down, und landen schnell in der isolierten Methodenecke, auch bekannt als „der Kirchturm“.

Die einen starten mit grundlegenden Überlegungen, meist sehr abstrakt und top-down, und landen schnell in der isolierten Methodenecke, auch bekannt als „der Kirchturm“.

Die anderen starten mit einem schlanken Ansatz, auf den Kunden zugeschnitten und ohne diesen unnötigen Formalismus. Das Ergebnis ist dann häufig eine so stark fragmentierte Sicht, dass immer noch keiner genau weiß, was denn nun die Komplexität im Einzelnen ausmacht und vor allem für die Folge bedeutet. Und die Reaktion darauf wiederholt sich leider auch immer wieder: Das Pendel schlägt mit Macht auf die andere Seite und der Kreislauf beginnt von vorn.

Wie also kommen wir zu einem optimierten Umgang mit Komplexität?

Zunächst ist es leider unumgänglich, sich etwas mehr mit dem Thema auf der Begriffs- bzw. wissenschaftlichen Ebene zu nähern. Es gibt viele gute Ansätze, die ich hier nicht alle wiederholen möchte. Ich möchte Ihnen einen anderen Blog empfehlen, der mir damals den Einstieg in dieses Thema erleichtert hat: Wandelweb – Was ist Komplexität? und Komplexität und Einfachheit.

Bei aller Theorie habe ich aber auch einen ganz konkreten Ratschlag, der sich bei mir in den letzten Jahren immer stärker herauskristallisiert hat. Dazu zunächst eine klassische Situation aus dem Berufsalltag:

In einem Raum diskutieren vier Spezialisten über eine inhaltliche Aufgabenstellung, klassischerweise die Klärung eines Projektauftrags. Die Diskussion ist intensiv, aber konstruktiv. Nur irgendwie wird aus der vermeintlichen „kleinen Aufgabe“ plötzlich ein Umfang, der sich so gar nicht mit den Vorstellungen des Auftraggebers deckt. Was unweigerlich dann nach pragmatischen und schlanken, weil schnelleren und günstigeren Lösungen schreit.

Meine Erfahrung: Zunächst beruht die vermeintliche Komplexität zu einem großen Anteil auf einer fehlenden Begriffshygiene. Wenn Sie zwei unterschiedliche Begriffe verwenden, die sowohl für Sie als auch Ihren Gesprächspartner das gleiche bedeuten, Sie es aber nicht wissen, diskutieren Sie im besten Fall aneinander vorbei. Im schlimmsten Fall aber konstruieren Sie eine scheinbare Komplexität, die faktisch nicht vorhanden ist.

Wenn Sie also das Gefühl haben, Sie haben mal wieder die typische Elefantenmücke gefunden, dann denken Sie einmal mehr darüber nach, ob es vielleicht daran liegt, dass zu viel gemeint und zu wenig gewusst wird.

|

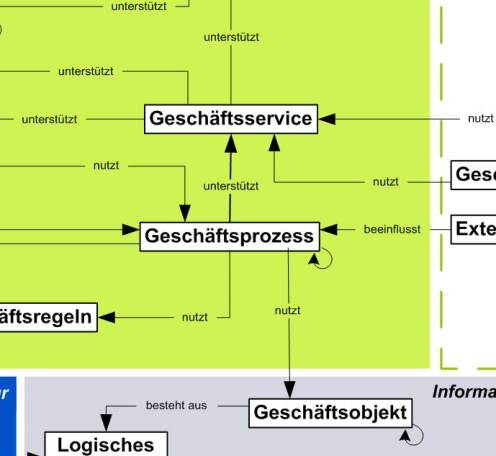

| Anwendung von Concept Maps: das EA-Kontextmodell der PPI AG (Ausschnitt) |

Eine gute Methode, die dabei hilft, Wissen statt Meinungen zu bilden, ist das Prinzip von Concept Maps. Ursprünglich ein Thema für Wissensmanagement hilft dieses Werkzeug, schnell Einigkeit über inhaltliche Begriffe herzustellen. Dabei wird Verständnis von Komplexität primär über die Darstellung von Zusammenhängen in einem Kontext erreicht und erst im zweiten Schritt über explizite Begriffsdefinitionen.

Fürs Erste brauchen Sie nur ein Flipchart, ein Whiteboard oder einfach ein Blatt Papier. Darüber hinaus gibt es natürlich auch diverse Anwendungen und Apps (z. B. CmapTools des Institute for Human and Machine Cognition (IHMC)); allerdings habe ich mit den klassischen Mitteln wesentlich bessere Erfolge erzielt, da es einfach schneller geht und weniger ablenkt. Am Ende entsteht häufig ein Bild, das die Elefantenmücke ganz gut darstellt.

Ich hoffe, ich konnte Sie ein wenig mitnehmen in meine Gedankenwelt zum Thema Komplexität und verbleibe mit einem passenden Zitat von Herrn Einstein:

„Man muss die Dinge so einfach wie möglich machen. Aber nicht einfacher.“

Beste Grüße

Robert Schnittger

#Digitalisierung #Versicherungen #Komplexität #SytemThinking #Wissensmanagement